Parkdächer und nutzbare Flachdächer für die Zukunft

Die einzigartige Kombination aus Erfahrung, Detailstärke und Fachwissen macht Poburski Futura zum idealen Partner bei Planung, Bau und Instandhaltung nutzbarer Dach- und Verkehrsflächen.

Mit Leidenschaft

Für jede Anforderung

eine passende Lösung:

Alles aus einer Hand.

Von technischen Vorgaben, über die Gewerke übergreifende Planung, bis zur termingerechten Projektumsetzung – unsere Stärke liegt im Detail. So schaffen wir langlebige Lösungen für die unterschiedlichsten Nutzungen von Dach- und Geschossflächen wie Parkdächer, und Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, befahrbare Hofkellerdecken oder auch Gründächer.

Unsere Kompetenzen

Höchste Qualität für nutzbare Dach- und Verkehrsflächen

Unser Portfolio umfasst sichere und langlebige Lösungen für die unterschiedliche Nutzungsarten von Flachdächern. Wir sind der Lösungsanbieter für Planung, Konzeption, Neubau oder Sanierung nutzbarer Dach- und Parkflächen sowie deren Instandhaltung und Sanierung.

In jeder Phase

Ihr idealer Partner

in allen Projektphasen:

Verlässlich und nachhaltig.

Als Experte für den Neubau und die Instandsetzung nutzbarer Dächer ist Poburski Futura nicht nur ein Synonym für höchste handwerkliche Qualität bei der Ausführung, sondern steht in jeder Projektphase von der Entwicklung, über den Bau bis zur Instandhaltung an Ihrer Seite. Ein erfahrenes Team entwickelt gemeinsam mit Ihnen die passende Lösung.

01

Planung

Brandschutz, Dachaufbauten, Dehnungsfugen, Durchdringungen – jedes Dach birgt viele technischen Details. Gut, wenn Planer, Architekten oder Bauherren hier auf Spezialisten mit langjähriger Erfahrung vertrauen können. Mit vielen Millionen Quadratmetern realisierter Dachflächen sind wir der richtige Partner für Ihre optimale Lösung.

02

Ausführung

Qualitätsbewusstsein und Leidenschaft – zwei Eigenschaften, die beim Realisieren von Bauprojekten nicht fehlen dürfen. Poburski Futura setzt auf handwerkliches Know-how, kundenspezifische Materialien und ein exzellentes Baustellenmanagement vor Ort. So gewährleisten wir einen reibungslosen Projektablauf, höchste Qualität und Termintreue.

03

Instandhaltung

Eine lange Lebensdauer und hohe Funktionssicherheit zeichnen unsere Lösungen für befahrbare Dachflächen aus. Der Inspektions-, Wartungs- und Instandhaltungs-Service von Poburski Futura unterstützt dabei unsere Kunden nachhaltig. Bei Eis und Schnee ist unser Winterdienst fachkundig zur Stelle.

Aktuelles

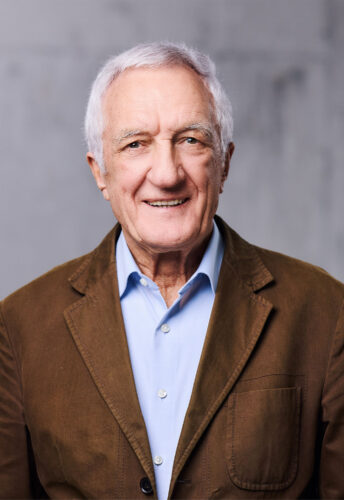

Generationswechsel in der Geschäftsführung

Zum 1. März 2024 verabschiedet sich Dietrich Poburski nach mehr als 60 Jahren im Familienbetrieb aus dem aktiven Geschäft. Seine Leidenschaft für innovative technische Lösungen, architektonisch anspruchsvolle Designs und sein Wille, sich und seine Lösungen immer weiterzuentwickeln, sind unzertrennlich mit dem Unternehmen Poburski Futura verbunden.